Zur Person Mikas Šlaža

Mikas Šlaža ist am 23. Juni 1897 in Deutsch-Crottingen geboren. Im

Geburtsregister der evangelisch-lutheranischen Kirche der damaligen

Kirchengemeinde Crottingen ist eingetragen, dass die Eltern des

Kindes der Losmann Martynas Šlaža und seine Frau Marinke,

geborene Makareinytė, waren. Ein Losmann war ein Mann ohne

Grundbesitz, ein Landloser. Er lebte nur von der Arbeit seiner Hände.

Diese Leute siedelten sehr oft auf der Suche nach Brot und Löhnung

von einem Ort zum anderen. Sehr schnell, wahrscheinlich nach der

Geburt des Kindes, siedelten die Eltern aus dem Teil Litauens, der

unter der Zarenregierung des damaligen Russland stand, in das

kaiserliche Litauen.

Sie ließen sich nahe Deutsch-Crottingen in dem Ort Lankučiai (in den

deutschen Melderegistern heißt dieser Ort Lankutten) nieder. Mikas

Heimat war also Lankučiai. Diese Umgebung war ganz litauisch – hier

auf dem Lande lebten nur litauische Bauern. Deutsche konnte man nur

im Zentrum von Deutsch-Crottingen treffen. Meistens waren es Lehrer

oder Pfarrer, Polizisten oder Postbeamte, manchmal auch

Ladenbesitzer oder Gutsbesitzer. Von 1904 bis 1911 lernte der Junge

in der Volksschule in Deutsch-Crottingen. Der Gebrauch der

litauischen Sprache war hier sogar während der Pausen verboten.

Mikas zeichnete sich unter seinen Altersgenossen durch gutes

Gedächtnis aus, er las viel und war gelehrig. Aber seine Anfangsbildung war nicht besonders hoch. Wegen

der Armut konnte die Familie den Jungen nicht auf das Gymnasium oder eine Hochschule schicken. Die

einzige Möglichkeit war damals das evangelische Missionsseminar oder das Lehrerseminar, wohin die

jungen Litauer oftmals strebten. Die Familie von M.Šlaža war nicht besonders religiös, weshalb der Vater

von dem Schulleiter leicht überzeugt werden konnte, dass man seinen Sohn ermutigen solle, Pädagoge zu

werden. Den zukünftigen Beruf konnte er in Memel im Lehrerseminar lernen. Aber zuerst, wie auch die

anderen Jungen, die nur Anfangsbildung besaßen, sollte Mikas drei Jahre die sogenannte

Vorbildungsschule – die Präparandenanstalt – in der Hafenstadt besuchen. Nachdem die Prüfungen

abgelegt waren, ging Mikas ins Seminar seines Heimatortes. Hier wurden die Lehrer für die Volksschulen

ausgebildet. Die weitere Ausbildung im Lehrerseminar in Memel dauerte hier vier Jahre. Die Ausbildung

erfolgte in Psychologie und Pädagogik, Religion, Orgelspiel, Chortheorie und -praxis – alle diese Fächer

wurden unterrichtet, damit die Jungen später in der Kirchengemeinde nicht nur Lehrer, sondern auch

Organisten und Erzieher sein konnten. Die Lehrveranstaltungen fanden in deutscher Sprache statt, die

litauische Sprache wurde nur zwei Stunden in der Woche unterrichtet.

Der 1. Weltkrieg unterbrach das Studium im Seminar. Als die Zarenarmee Memel besetzte, wurde die

Schule nach Osterode (Ostpreußen) verlegt. Hier, weit von der Heimat, war das Leben schwer und darum

kam M.Šlaža im Jahre 1915 im Februar nach Hause zurück. Hier mangelte es an Lehrern. In Deutsch-

Crottingen bekam er einen Arbeitsplatz in der Schule, wo er zwei Jahre auch der Leiter der zweiten Klasse

war. Leider konnte er den Dienst in der kaiserlichen Armee nicht umgehen. Er wurde im Juni 1917

eingezogen und war bis zum 20.12.1918 als Eisenbahnpionier beim II. Ersatzbatallion des Eisenbahn-

Regiments 1 in Berlin-Schöneberg.

In den Friedenszeiten zweifelte M.Šlaža nicht, was er weiter machen sollte. Er entschied, sein ganzes

Leben der Pädagogik zu widmen. Sein erster Arbeitsplatz war das neugegründete Realgymnasium in

Plungė (Groß-Litauen). Heute ist schwer zu sagen, warum M.Šlaža sich für diesen Ort entschied. In

Plungė war er als Lehrer vom 01.09.1919 bis 20.02.1923 tätig – so bezeugen es die Dokumente. Er

unterrichtete die deutsche Sprache, nahm am öffentlichen Leben teil und verkehrte mit den einheimischen

Intellektuellen. In der Zeit, als es eine reale Hoffnung gab, das Memelgebiet der Republik Litauen

anzugliedern, nahm der Lehrer M.Šlaža auch an diesen Ereignissen teil. Der Versailler Vertrag, in dem

diese Vereinigung Litauens verkündet wurde, gab vielleicht auch ihm als Lehrer Mut, politisch aktiv zu

werden, um so mehr, als die inneren und ausländischen politischen Kräfte gegen die Verwirklichung dieser

Akte Widerstand leisteten. Eingeladen von führenden Persönlichkeiten der litauischen politischen

Bewegung im Memelgebiet, kam M.Šlaža im Januar 1923 nach Memel, wo er zum Geschäftsführer (und

Mitglied) des Zentralausschusses zur Verteidigung des Memelgebietes ernannt wurde. Es gibt ein Foto

aus dieser unruhigen Zeit. M. Šlaža steht hier zusammen mit den Führern des Zentralausschusses M.

Jankus und J. Vanagaitis. Diese politische verantwortliche Stellung veränderte wesentlich das zukünftige

Leben des Lehrers.

M.Šlaža kam nach Memel zurück und am 15. Mai 1923 wurde er Lehrer an der Grundschule Memel. Diese

Stellung wurde von V. Gailius, der damals das Direktorium des Memellands leitete, bestätigt. Dieses

Direktorium schenkte große Aufmerksamkeit der Reform des Bildungssystems. Bald darauf begann

M.Šlaža die litauische Sprache im deutschen Luisengymnasium und auch an der Präparandenanstalt des

Lehrerseminars zu unterrichten. Ab September 1925 hatte er die Stellung des Oberlehrers. Ab 1.

September 1938 unterrichtete er die litauische Sprache im Großfürst Vytautas Gymnasium. Hier war er

auch als Oberlehrer tätig.

M.Šlaža war eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und ein talentvoller Organisator. Nach dem Krieg

gründete er in Memel zusammen mit anderen Intellektuellen einen Verein zur Förderung der Volksbildung.

Ihren Statuten nach ist zu schließen, dass diese Leute Kultur und Bildungsarbeit betreiben wollten. Als der

von der breiten Öffentlichkeit und von der Regierung Litauens unterstützte leistungsfähige Kulturverband

„Opferstätte“ („Aukuras“) gegründet war, eröffneten sich größere Möglichkeiten. M.Šlaža arbeitete in

verschiedenen Kommissionen der Vereinsverwaltung mit den berühmtesten Schriftstellern, Malern,

Wissenschaftlern jener Zeit zusammen und hielt Vorlesungen mit anderen Intellektuellen. Da es an

künstlerischen Leitern mangelte, trat M.Šlaža als Chorleiter in den Dienst der Bühnenamateurvereinigung

„Aida“. Im Jahre 1933 wurde er zum Stellvertreter des Vorsitzenden (A. Brakas) dieser Vereinigung

gewählt.

Die tiefsten Spuren hat M.Šlaža im Bildungsbereich hinterlassen. Die Dienststellungen in diesem Gebiet

wurden ihm nicht nur von der Regierung zugewiesen, sondern er wurde auch von Organisationen gewählt.

Besonders fruchtbar war die Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller J. Žilius der von 1925 an als

Generalgouverneur des Memellandes tätig war. Von einem höheren Regierungsmitglied der Republik

Litauen wurde M.Šlaža zum Obersekretär des Generalgouverneurs ernannt. Sein wichtigstes

Tätigkeitsgebiet war die Bildung, d.h. die Organisierung des muttersprachlichen Unterrichts und die

Versorgung mit litauischen Lehrbüchern. Als Sekretär arbeitete er 3 Jahre. Noch einmal half M.Šlaža der

Gouverneursanstalt in den Jahren 1935-1938, als die Regierung Litauens, die um ihren Einfluß im

Memelgebiet fürchtete, die Hitlerbewegung einzuschränken begann und auch die gegen den Staat

gerichtete Tätigkeit von deutschen Lehrern schärfer kontrollierte.

Als Schulrat für das Bildungswesen im Memelgebiet (1935-1938) war M.Šlaža für die Stärkung der

litauischen Sprache und der Methodik des fremdsprachlichen Unterrichts tätig. Hier gab es viel zu tun.

Doch in diesem Bereich mehr zu erreichen, war nur möglich durch Bildung der Öffentlichkeit. Systematisch

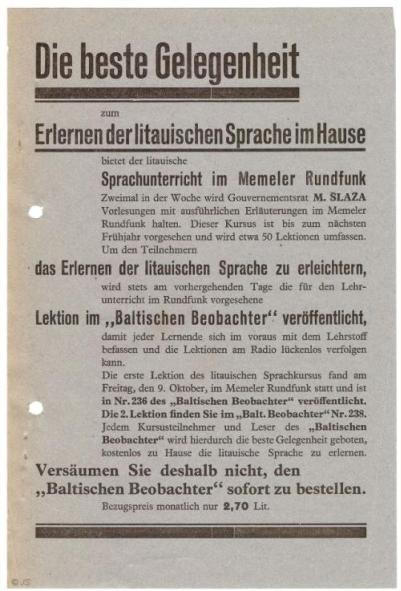

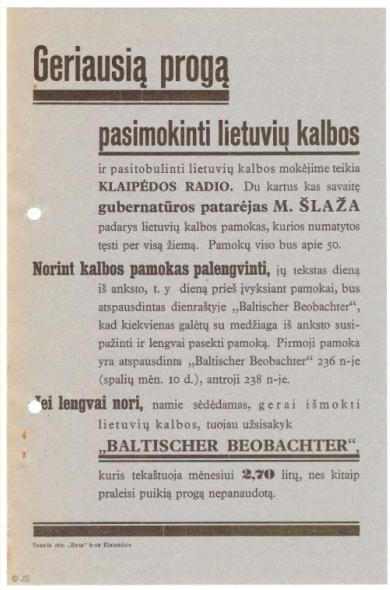

gestaltete M.Šlaža einen Kurs der litauischen Sprache im Radio Memels (siehe Originaldokumente).

Zweimal in der Woche regelmäßig übertragene Lektionen erreichten viele Hörer. Dieser Kurs war nicht nur

für Leute, die kein Wort litauisch konnten, sonder auch für solche, die die litauische Sprache verbessern

wollten, geeignet.

Die Themen dieser Sendungen wurden sehr schnell breiter. Aus den noch vorhandenen Aufzeichnungen

kann man ersehen, dass in litauischer Sprache über die Erziehung und Bildung der Jugend und über die

Kulturgeschichte Memels und in deutscher Sprache über die Folklore Klein-Litauens und über wichtige

Probleme des öffentlichen Lebens gesprochen wurde.

Hier einige Sendungen in deutscher Sprache, zu denen Manuskripte existieren:

Der litauische Strand (Sendung am 20.05.1937)

Gegenwartsforderungen an die Schule im Memelgebiet (am 30.11.1937)

Kulturelle Rückschau auf 1937 (am 04.01.1938)

20 Jahre unabhängiges Litauen (am 16.02.1938)

Der Beschluß des Ministerrates vom 29. Dezember 1938 (am 31.12.1938)

Das kleinlitauische Volkslied (am 12.01.1939)

Kleinlitauische Märchen und Sagen (am 19.01.1939)

Das kleinlitauische Sprichwort (am 09.02.1939)

Das kleinlitauische Rätsel (am 23.02.1939)

M.Šlaža war ein begabter Publizist. Die Ausstrahlung, die von seinem Auftreten und von seinen Berichten

ausging, erreichte er durch gute Kenntnisse in seinem Fach, klare Darlegung des Stoffes, bildreiche

Sprache und fleißige journalistische Arbeit. Für die öffentliche Presse begann der Lehrer noch in Uniform

zu schreiben. Die erste bekannte Publikation wurde im Herbst 1918 in der memelischen Zeitung

„Lietuviška ceitunga“ veröffentlicht. Es waren Überlegungen eines jungen Menschen über die Zukunft des

Landes. Die Begabung und der Enthusiasmus des jungen Journalisten wurden sehr schnell von den

litauischen Kulturschaffenden bemerkt. Sie luden M.Šlaža im Jahre 1919 in die Redaktion „Rrūsų lietuvių

balsas“ („Die Stimme der Preußisch-Litauer“) nach Tilsit ein. Dort bereitete der junge Mann den Stoff für

die Presse vor. Als die Redaktion nach Memel umzog, wurde M.Šlaža gleich danach zum

Redaktionsgeschäftsführer bestimmt. Er war auch der offizielle Herausgeber dieser Zeitung. In Plungė

begann M. Šlaža in „ELTA“ als Berichterstatter mitzuarbeiten. Die Themen und den Schreibstoff bot ihm

das alltägliche Leben. Eine der besten Arbeiten über die Bildung ist sein Artikel „Das Lehrerseminar

Memels“. Hier wird ein Überblick über den Gang der Pädagogenausbildung in dieser Anstalt und über das

Lehrprogramm gegeben. Die Pädagogen Litauens konnten aus diesem Artikel die Besonderheiten des

Seminars erfahren, dessen Tätigkeit nach den Bildungsbestimmungen Preußens reglementiert war.

In seinem Artikel „Wer sind die Einwohner Klein-Litauens?“ entgegnete M.Šlaža schroff der hartnäckig

verbreiteten Meinung über das Deutschtum des Memellandes. Der Autor zeigte die nationale Schichtung

im Laufe der Jahrhunderte und bewies überzeugend anhand der offiziellen statistischen Angaben und der

Einwohnerliste, dass der Anteil der Litauer hier 50 %, der Deutschen 45,2 % und der anderen 4,1 %

betrug. In den Versammlungen des Vereins „Aukuras“ („Die Opferstätte“) gelesene oder durch das Radio

übertragene Vorlesungen wurden später als Artikel gedruckt und in „Die Nationalschule“, in den

Regionalzeitungen und in anderen Druckwerken veröffentlicht. Die publizistische Tätigkeit wurde noch

aktiver, als M.Šlaža der Redakteur der Zeitschrift „Pajūris“ („Die Küste“) war. Dieses Druckwerk

propagierte und stellte das Küstenleben Litauens dar. Darum war die Zeitschrift gut illustriert und man

konnte Artikel mit den populärsten wissenschaftlichen Erkenntnissen finden. M.Šlaža begann diese

Zeitschrift ab Nr. 5, die er redigierte, bis zum Jahre 1937 herauszugeben.

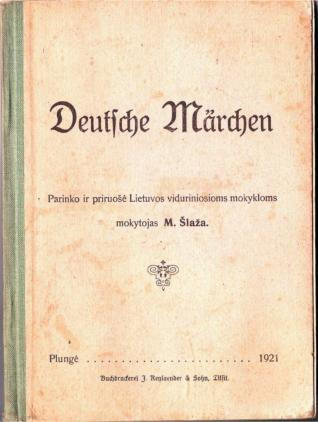

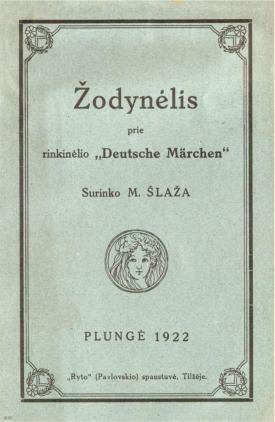

Der größte Teil seiner schöpferischen Arbeit bestand aus der Vorbereitung und der Herausgabe von

Lehrmitteln. Schon in Plungė stellte der Lehrer den Mangel an Lehrbüchern fest. Um den jungen

Menschen zu helfen, hat er zwei Bücher vorbereitet und herausgegeben. Es waren zwei deutsche

Lehrbücher – die deutsche Märchensammlung „Deutsche Märchen“ (1921) und „Wörterbuch zur

Sammlung deutscher Märchen“ (1922). Die beiden Bücher sind in Tilsit gedruckt worden.

Viel schwieriger war die Lage der litauischen Sprache im Memelland. Obwohl die litauische Sprache als

Staatssprache 1923 anerkennt wurde, beherrschte die Mehrheit der Beamten des Bildungsressorts die

litauische Sprache nicht. Autonome deutsche staatliche Behörden ignorierten die litauische Sprache.

Anderseits konnte man auf schnelle Veränderungen nicht hoffen, weil Lektoren der litauischen Sprache

und Literatur fehlten. Da M.Šlaža die Bedürfnisse der Gesellschaft und die Verantwortung spürte, machte

er sich an das erste Lehrbuch des Litauischen der Nachkriegszeit. Sein „Elementarbuch der litauischen

Sprache“ erschien 1924. Der zweite Teil dieses Buches erschien 1930.

Betrachten wir seine Tätigkeit unter den Bedingungen des damaligen Zeit, so hat M.Šlaža eine

monumentale Arbeit durch die Schaffung des Lehrbuches der litauischen Sprache für litauische Schulen

des Memellandes, das aus mehreren Teilen bestand, geleistet. Der Anfang dieser Arbeit liegt im Frühjahr

1923, als die Abteilungsleiter für Ausbildung und andere Personen einen Auftrag bekommen hatten, ein

Lesebuch für mittlere und höhere Klassen der Grundschulen zu erarbeiten. Es erschien noch in dem

selben Jahr. Dieses Buch wurde aber von der Öffentlichkeit nicht angenommen, so dass im Mai 1924 eine

neue Ausschreibung für ein neues Lehrbuch erfolgte. Nach einem Jahr bekam die Bewertungskommission

zwei Arbeiten: eine von M.Šlaža und eine von M. Kaulis, dem Lehrer aus Karkelbeck. Das Manuskript des

ersten Autors wurde als besser anerkannt. M.Šlaža erhielt das Angebot, sein Manuskript zu

veröffentlichen. Das Buch erschien im Herbst 1926 aus den Geldmitteln des Autors. Das Elementarbuch

hatte den Titel „Darželis“ („Das Blumengärtchen“). Das Lehrbüchlein war für jüngere Klassen bestimmt. Es

bestand aus dem Alphabet und einfachen Lesetexten. Die Pädagogen haben „Darželis“ hoch eingeschätzt.

Von Erfolg gekrönt, hat M.Šlaža den zweiten (1934) und den dritten Teil (1937) verfasst. Das waren

umfangreiche Schulchrestomathien für mittlere und höhere Klassen, methodisch sehr gut aufgebaut. Das

Direktorium bestätigte alle drei Teile von „Darželis“ als Lehrbücher für Schulen des Memellandes. Deshalb

entstand eine große Nachfrage. Insgesamt wurde der erste Teil von „Darželis“ viermal, der zweite Teil

zweimal, der dritte Teil einmal herausgegeben. Mit der hohen und ständig ansteigenden Auflage des

Buches fand M.Šlaža Anerkennung und wurde zu einem der bekanntesten Lehrbuchautoren in Litauen in

der Zwischenkriegszeit.

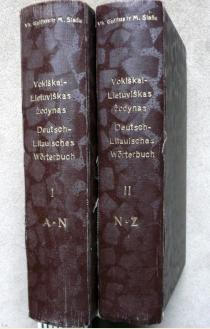

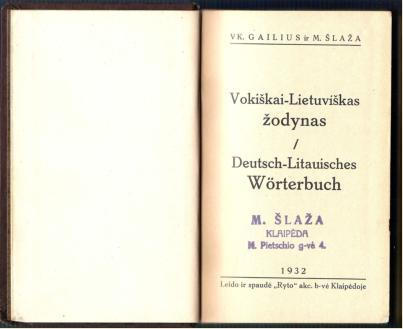

Die Sammlung und die Veröffentlichung des lexikografischen Materials waren unvermeidliche

Begleitumstände beim Verfassen dieser Lehrbücher. Als M.Šlaža bereits eine größere Menge

lexikografischen Stoffes zusammenhatte, begann er 1924 mit der Ausarbeitung eines Deutsch-Litauischen

Wörterbuches, das den Interessen einer breiten Bevölkerungsschicht entsprach. Parallel dazu arbeitete

auf dem gleichen Gebiet Viktoras Gailius. Beide haben sich für eine Zusammenarbeit entschieden. 1930

hat M.Šlaža den Vertrag mit V. Gailius unterschrieben und das Wörterbuch für die Drucklegung

abgegeben. Das Buch wurde in einer Auflage von 4.000 Exemplaren im Sommer 1932 herausgegeben.

Es hat 628 Seiten und umfasst etwa 35.000 Wörter und Wendungen, manche Wörter hatten bis zu 50

Erläuterungen. Nach dem 2. Weltkrieg ist der größte Teil dieses Wörterbuches verloren gegangen.

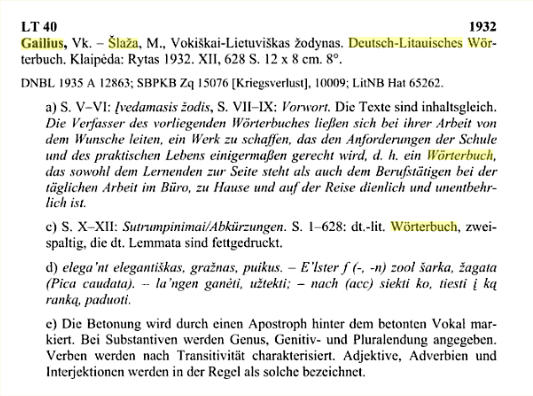

Die Bibliographie „Deutschlernen in Russland und in den baltischen Republiken vom 17. Jahrhundert“ von

Helmut Glück und Yvonne Pörzgen, herausgegeben im Otto-Harrassowitz Verlag 2009, befasst sich mit

Materialien für den Deutschunterricht, die vom 16. Jahrhundert bis 1941 in Russland, Estland, Lettland und

Litauen verfasst und benutzt worden sind. Dort findet man auch das oben erwähnte Deutsch-Litauische

Wörterbuch.

Das

Deutsch-Litauische

Wörterbuch

von

M.Šlaža

und

V.

Gailius

hat

nicht

nur

in

ganz

Litauen,

sondern

auch

im

Ausland

seine

Verbreitung

gefunden.

Das

Werk

wurde

von

den

Fachleuten

sehr

positiv

eingeschätzt.

Im

Wörterbuch

angehäuftes

Sprachgut

wird

auch

heute

noch

als

deutsch-litauische

lexikografische Quelle benutzt.

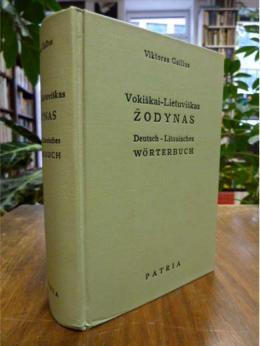

Auf

der

Grundlage

dieses

Wörterbuches

wurde

später

von

Viktoras

Gailius

eine

neue

erweiterte

Variante

vorbereitet,

die

1948

in

Westdeutschland

im

Verlag

Patria,

Tübingen

herausgegeben

wurde.

Bei

dieser

Veröffentlichung

wurde

der

Mitautor

M.Šlaža

schon

nicht

mehr

genannt.

1932 wurde die Lehrergesellschaft des Memelgebietes gegründet.

M.Šlaža war ihr Hauptorganisator und ihr ständiger Vorsitzender. Im

Laufe von drei bis vier Jahren hat die Gesellschaft eine Mitgliederzahl

von 170 erreicht. Die Tätigkeit ihrer Mitglieder bezog sich auf die Lösung

der Fragen der sozialen und rechtlichen Sicherung der Lehrer sowie der

weiteren Entwicklung der litauischen Kultur und Ausbildung. Ihre

Mitglieder hielten Vorlesungen und haben der Regierung Hilfe bei der

Vorbereitung und Ausarbeitung der Bildungsgesetze geleistet. Der

bedeutendste Verdienst dieser Gesellschaft ist die Herausgabe von 11

Büchern, deren größter Teil Lehrbücher und Notenblätter für Chöre

ausmachen. Diese Lehrbücher ersetzen die alten und die aus

Hitlerdeutschland eingeführten Lehrbücher.

Die ganze Verlagsarbeit hielt M.Šlaža in seiner Hand. M.Šlaža's Veranlagungen und seine Weltan-

schauung reiften in harter Arbeit und in einer ununterbrochenen Bildung. Anteil daran hatte auch sein

feinfühliges Reagieren auf jeden Impuls aller unterschiedlichen Kulturen, die sich auf dieser multilateralen

Küstenregion verflochten hatten. Sein großes Wissen schöpfte er ständig aus den Quellen der Literatur

und dem reichen Erbe des geistigen Lebens von Klein-Litauen.

Mit dem Einmarsch der Hitlertruppen in das Memelgebiet wurde die erfolgreiche Arbeit von M.Šlaža

unterbrochen. Er hatte seinen Arbeitsplatz im Lehrerseminar aufgegeben und verließ am 15. Januar 1939

auch das Gymnasium Vytautas des Großen. Er musste sich von Neuem in Kaunas einrichten und ein

passendes Beschäftigungsfeld suchen. Seine guten Deutschkenntnisse und Journalistenerfahrungen

halfen ihm. Seit dem 16. Dezember 1939 gab er die Informationszeitschrift „Lithuania-Press“ in deutscher

Sprache heraus, die für das Ausland bestimmt war und unterrichtete an der Volksuniversität. In der

Befürchtung, dass er im damaligen Litauen auch den stalinistischen Repressionen unterworfen werden

konnte, entschloss M.Šlaža sich, wieder in das Memelgebiet zurückzukehren. Seit März 1941 fand der

Lehrer und seine Familie Unterkunft in seinem Heimatdorf Lankutten. Von hier aus versuchte er, einen

Arbeitsplatz zu finden. Das gelang ihm aber nicht. Als er Tilsit besuchte, wurde er am 8. Mai 1941 von der

Gestapo verhaftet. Die Gestapo beschuldigte den Lehrer, litauisch-nationale Interessen im Memelgebiet

ausgeübt zu haben, was einem Verrat am dritten Reich gleichkam. Den Wortlaut des Schutzhaftbefehls

teilte M.Šlaža seiner Familie in einem Brief vom 8.Juli 1941 aus dem Gestapo-Gefängnis in Tilsit mit. Er

wurde ohne Gerichtsprozess verurteilt und in das KZ Sachsenhausen gebracht und seine Familie – Frau

Anna, Tochter Ruta und Sohn Jurgis – nach Deutschland ausgewiesen. Während seines Aufenthaltes im

KZ Sachsenhausen versuchte er ständig Kontakt zu seiner Familie zu halten. Davon zeugen insgesamt 82

erhaltene Briefe, die er von 1941-1945 aus dem KZ Sachsenhausen an seine Familie geschrieben hat.

Sein Lebensmut und der Beistand seiner Familie halfen ihm, dem Tod zu entkommen. Denn laut nicht

endgültiger Angaben sind von 60 litauischen Kulturträgern aus dem Memelland nur weniger als die Hälfte

aus den Gefängnissen und KZ zurückgekehrt.

Nach Ende des 2. Weltkrieges fand er seine Familie in Wernigerode. Sie hegten den Wunsch, nach Memel

zurückzukehren. Aber die neuen Machthaber der sowjetischen Besatzungszone hatten ihnen die Erlaubnis

verweigert. Ungeachtet seines angegriffenen Gesundheitszustandes fing M.Šlaža wieder an, pädagogisch

zu arbeiten. Er lehrte als Dozent in Fortbildungskursen für Neulehrer, war als Schulleiter in Dardesheim

und dann als Schulrat im Kreis Wernigerode und ab 1952 als Schulrat in Zerbst beschäftigt.

Sein weiteres Leben wurde durch den sich immer verschlechternden Gesundheitszustand infolge seines

KZ-Aufenthaltes geprägt. Er musste seine Arbeit beenden.

Unmittelbar nach der Befreiung aus dem KZ Sachsenhausen hat er sein letztes Werk – die

Lebenserinnerungen unter dem Titel „Bestien in Menschengestalt“ - geschrieben.

Im Oktober 1945 hörte M.Šlaža im Radio einen Vortrag über die Ereignisse am 11.10.1944 im KZ

Sachsenhausen. Er wandte sich an den Sender mit der Bitte, ihm die Namen der 27 ermordeten Häftlinge

mitzuteilen. Er wollte dieses Material in seinem Buch verwenden. Mit Schreiben vom 26.10.1945 wurden

ihm vom Magistrat der Stadt Berlin die Namen der 27 Ermordeten mitgeteilt . Leider hat er aber dieses

Material in seinem Buch nicht verarbeitet.

Mikas Šlaža hat mehreren Verlagen sein Buch zur Veröffentlichung angeboten, so z.B.

am 21.08.1945 dem Verlag „Neue Zeit“ Berlin;

am 10.09.1945 dem Hermann-Schroedel -Verlag Halle a.S.;

am 27.10.1945 dem Verlag Westermann Braunschweig;

am 18.04.1946 dem Verlag Kiepenheuer Weimar.

Alle diese Verlage lehnten entweder wegen Papiermangel, oder „weil es sich um ein politisches Werk

handelt“ die Veröffentlichung ab. Spätere Angebote an Verlage in der DDR wurden aus fadenscheinigen

Gründen abgelehnt, oder man war nur zur Herausgabe einer gekürzten Fassung als Broschüre bereit.

M.Šlaža ist am 3. September 1955 verstorben.

Die Jacke und die Hose seines Häftlingsanzuges mit der Nummer 38541, sowie die

Metallmarke/Erkennungsmarke und zwei Ersatzhäftlingsnummern 38541 wurden von Frau Ruta

Kauffmann (geb. Szlaža) dem Todesmarsch-Museum in Wittstock übergeben.

Zur Wiedereröffnung des Todesmarsch-Museum im Belower Wald am 16.04.2010 wurden die

Erinnerungen von KZ-Häftlingen an die Qualen des Todesmarsches auf Schautafeln dargestellt. Darunter

war auch eine Passage aus dem Buch von Mikas Šlaža.

Der Pädagoge des Memellandes und Kulturschaffende Litauens Mikas Šlaža (1897-1955) ist in Litauen

gut bekannt. Die Wissenschaftler schätzen von ihm geschriebene Lehrbücher für die litauische Schule im

Memelland und auch sein bis heute populäres Deutsch-Litauisches Wörterbuch (1932) sehr hoch. Mikas

Šlaža wird in jeder litauischen Enzyklopädie erwähnt. Die Persönlichkeit und das Wirken von Mikas Šlaža

wird auch weiter erforscht.

Quellen :

- Dokumente aus dem Nachlass von Mikas Šlaža

- Nachwort von Prof. Dr. Domas Kaunas zum Buch „Bestien in Menschengestalt“